Kultur

Dialektproben aus den Walsergemeinden

Der Sonntag sollte so heilig sein, dass man drei Tage davor und drei Tage danach nichts tun darf.

Treffen sich zwei: Ach, hast du ein neues Fahrrad? – Ja. – und, wie geht es? – Es geht nicht, es fährt! – und, wie fährt es? – Es geht so.

Jetzt sei nicht so unleidig, es nützt ja doch nichts. Das Wetter ist auch nicht schlechter als die Menschen.

Einer soll den Unterschied zwischen wunderbar und sonderbar erklären. Wunderbar ist, dass der Prophet Elias in einem feurigen Wagen in den Himmel aufgefahren ist. Sonderbar aber ist, dass er sich dabei nicht den Hintern verbrannt hat.

Kulisse Pfarrhof Damüls

Die Kulisse Pfarrhof bzw. das Damülser Pfarrhaus, liegt prominent unterhalb der Kirche St. Nikolaus in Damüls und wurde im Sommer 2017 zum Großteil saniert. Sie beheimatet das Vorarlberger FIS Skimuseum Damüls sowie weitere Räumlichkeiten der Pfarre Damüls.

Önsche Schpraach

Beispiele für Mundart aus einigen unserer 19 Walsergemeinden in Vorarlberg, Liechtenstein und Tirol.

Dia Aana sei zwar scho äältli, aber no rüschtagi gsi, und schi seien wackr uuszoga und guat cho a ds Zil.

(Anni Hilbe, Triesenberg)

Anthologie „Wir Walser“

Zum Goldenen Jubiläum gibt es für die Geehrten meistens Geschenke. Die Internationale Vereinigung für Walsertum (IVfW), die im August 2012 ihr 50-Jahr-Jubiläum feierte, wollte ihren Mitgliedern und allen am Walsertum Interessierten ein bleibendes Geschenk machen. Schon seit Jahren schwebte der Gedanke im Raum, eine Anthologie mit Geschichten, Gedichten und Bildern aus verschiedenen Walsergebieten herauszugeben.

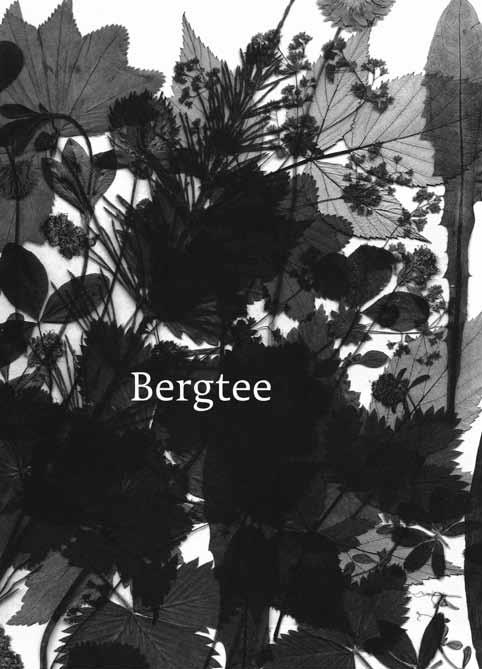

Bergtee

Das Buch „Bergtee“ stellt auf 184 Seiten in Text und Bild ein gelungenes Projekt vor, wie es sich schon zehn Jahre lang im Großen Walsertal entwickelt hat. Es erzählt von den Menschen im Tal, die Kräuter sammeln und trocknen lassen, diese dann zur Sammelstelle bringen, wo köstliche, immer wieder neue Teemischungen entstehen. Die wertvollen Schätze der Natur bilden zwar die Basis für die ganze Geschichte, sind aber nicht im Innenteil des Buches zu finden. Die Gestalterin Marcella Merholz (Gassner Redolfi KG, Schlins) hat die bunte Vielfalt an Blättern und Blüten raffiniert im Buchumschlag versteckt.

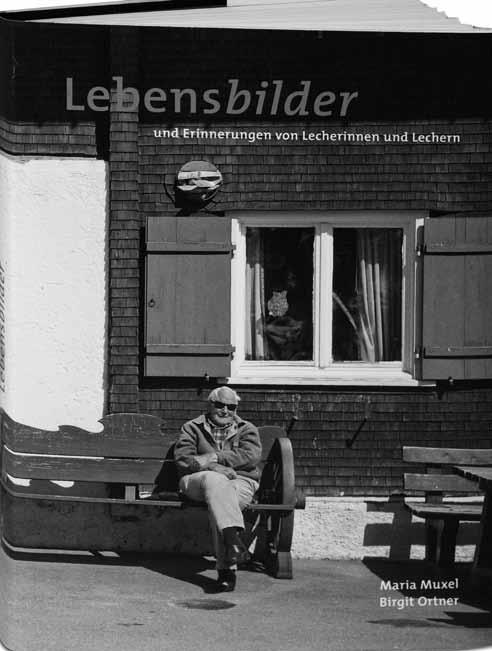

Lebensbilder

Ein sehr ansprechendes Buch mit Erinnerungen von Lecherinnen und Lechern wurde im Dezember 2012 vom Gemeindearchiv Lech herausgegeben. Die Fotografin Maria Muxel hat rund 60 Personen mit dem Hauptwohnsitz Lech im Alter von 80 und mehr Jahren in ihrer gewohnten Umgebung fotografiert. Parallel zu diesen Fotoaufnahmen führte sie gemeinsam mit Birgit Ortner lebensgeschichtliche Interviews mit fast allen Porträtierten. Kurze Auszüge aus diesen Interviews wurden mit den Bildzeugnissen der Wohn- und Alltagskultur in Lech in diesem Buch veröffentlicht.

klapppause uf griichisch

für mama

langsam abr gwiiß siat ma mrs a, wia lang i scho da schtand muusallei am schtraaßarand, bi ra alta akazie ommanand. miin sitz us blau wiiß gschtraiftm schtoff laad scho fäädra, fransed dött ond da us, miine holzbei send eigetle no guat benand, abr miine roschtiga schruuffa am scharniir, zom mi uuf- ond zuaklappa, dia händ scho lang nömma dia schpannig, wo sch ka händ, wo n i no bluatjong ond niglnaglnüü vorm niglnaglnüüa hüüsle mit dem niglnaglnüüa fänschtr gsee bi. jetz hed ma mi scho dia lengscht ziit nömma bruucha wella, abgschtelld hed ma mi, nämma a da schtraaß im nirgendwo z griichaland. daag ond nacht knattered d mopeds, ruusched d auto ond söttig große, gruusig luute, schtiichige laschtwääga dür, wo n i jedsmal dia grööscht müa haa, dass i vom luftschtooß ned mit eim klepf omfall ond da rescht vo miinera länkwiiliga ziit i da bruatshitz dött flakk schtatt schtand ond dänn keis gfäärt, nei, grad gar nüüd me see ka vo dött donna.

langsam abr gwiiß siat ma mrs a, wia lang i scho da schtand muusallei am schtraaßarand, bi ra alta akazie ommanand. miin sitz us blau wiiß gschtraiftm schtoff laad scho fäädra, fransed dött ond da us, miine holzbei send eigetle no guat benand, abr miine roschtiga schruuffa am scharniir, zom mi uuf- ond zuaklappa, dia händ scho lang nömma dia schpannig, wo sch ka händ, wo n i no bluatjong ond niglnaglnüü vorm niglnaglnüüa hüüsle mit dem niglnaglnüüa fänschtr gsee bi. jetz hed ma mi scho dia lengscht ziit nömma bruucha wella, abgschtelld hed ma mi, nämma a da schtraaß im nirgendwo z griichaland. daag ond nacht knattered d mopeds, ruusched d auto ond söttig große, gruusig luute, schtiichige laschtwääga dür, wo n i jedsmal dia grööscht müa haa, dass i vom luftschtooß ned mit eim klepf omfall ond da rescht vo miinera länkwiiliga ziit i da bruatshitz dött flakk schtatt schtand ond dänn keis gfäärt, nei, grad gar nüüd me see ka vo dött donna.

Requiem für Walserisch ?

Ein Vortrag von Elisabeth Burtscher bei der 2. internationalen Sprachtagung am 9. Juni 2006 in Brig

Wir haben jetzt vieles gehört zur Sprachforschung. Forschung ist wichtig. Es ist äußerst wichtig, wenn junge Leute, Diplomanden, sich intensiv mit der Sprache beschäftigen. Forschungsergebnisse zu dokumentieren ist auch wichtig. Interessierte finden dort, was sie suchen. Diplomanden können sich informieren. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass wir mehrmals in der Woche einem Forscher begegnen oder Forschungsdokumentationen in die Hand bekommen. Was wir aber täglich tun und tun können und sollen, ist hören und reden beim Zusammentreffen mit den Leuten.

Wir haben jetzt vieles gehört zur Sprachforschung. Forschung ist wichtig. Es ist äußerst wichtig, wenn junge Leute, Diplomanden, sich intensiv mit der Sprache beschäftigen. Forschungsergebnisse zu dokumentieren ist auch wichtig. Interessierte finden dort, was sie suchen. Diplomanden können sich informieren. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass wir mehrmals in der Woche einem Forscher begegnen oder Forschungsdokumentationen in die Hand bekommen. Was wir aber täglich tun und tun können und sollen, ist hören und reden beim Zusammentreffen mit den Leuten.

Zukunftskonferenz in Gressoney am 11./12. Mai 2007

Konferenz

Nach über 2 Jahren Arbeit an verschiedenen Themen fand am 11. und 12. Mai 2007 in Gressoney im Aostatal eine Transnationale Zukunftskonferenz mit dem Thema „Walser, wohin?“ statt. Die Teilnehmer aus allen Walser Regionen im Alpenbogen verbrachten miteinander zwei turbulente, spannende und arbeitsreiche Tage. Aus der Rückschau auf die bereits abgeschlossenen Projekte, mit Diskussionen, Rollenspielen und viel Phantasie wurden Vorschläge für weiterführende Maßnahmen und zukünftige Projekte entwickelt.

Nach über 2 Jahren Arbeit an verschiedenen Themen fand am 11. und 12. Mai 2007 in Gressoney im Aostatal eine Transnationale Zukunftskonferenz mit dem Thema „Walser, wohin?“ statt. Die Teilnehmer aus allen Walser Regionen im Alpenbogen verbrachten miteinander zwei turbulente, spannende und arbeitsreiche Tage. Aus der Rückschau auf die bereits abgeschlossenen Projekte, mit Diskussionen, Rollenspielen und viel Phantasie wurden Vorschläge für weiterführende Maßnahmen und zukünftige Projekte entwickelt.

Walsermuseum Triesenberg

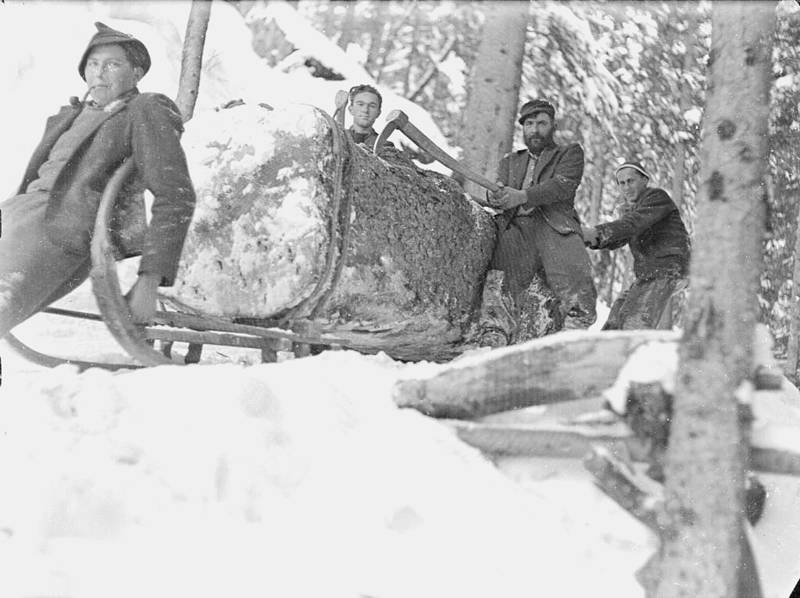

Montafoner Bergbaumuseum Silbertal

Das Montafoner Bergbaumuseum Silbertal besteht seit 1996 und befindet sich im Gemeindeamt Silbertal. Das Museum präsentiert die Geschichte des Bergbaus im Montafon von den Anfängen bis zur Gegenwart.

Alpmuseum uf m Tannberg

Anhand von historischen Arbeitsgeräten, Texttafeln und Bildern können die Besucherinnen und Besucher anschaulich in das frühere Leben der Bergbauern und Älpler eintauchen. Bei Führungen durch die Ausstellung „altes Handwerk der Bergbauern“ werden die verschiedenen Techniken erklärt.

Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag und Sonntag 13 bis 16 Uhr

Wang-Hus am Tannberg

Im Sommer gelangt man entweder mit dem Ortsbus Linie 3 von der gleichnamigen Haltestelle oder über Oberlech und Bürstegg zum Wang-Hus.

Huber-Hus Lech

Walser Museum Lech-Tannberg

Küblerei-Museum Laterns

Bergschau 1122 Kleinwalsertal

Der Natur auf der Spur

Die „Bergschau 1122“ (Meter Meereshöhe) in Hirschegg ist das etwas andere Museum. Eine Bergschau-Ausstellung, die Einheimische, Gäste, Jung und Alt gleichermaßen fasziniert und begeistert. Eine Erlebnisstätte, an welcher der Besucher das Kleinwalsertal mit allen Sinnen erfassen kann: „3D-Bilder sehen, typische Düfte riechen, besondere Gegenstände erfühlen und typische Geräusche hören.“

Walser Museum Kleinwalsertal

Puppenmuseum Blons

Lawinenwege Blons

Biosphärenpark Ausstellung

Museum Großes Walsertal

Alpinarium Galtür

Das Alpinarium in Galtür erzählt seine eigene Geschichte in der Walserheimat 95:

Mich hat man so gar nicht gewollt. Bis ich dann wegen der Lawine hier entstehen sollte. Ich biete nun Schutz für alle Leute, die heute und auch morgen sich ruhig zum Schlafe legen wollen. Auch bin ich nun ein Ort, an dem sich Jung und Alt die Zeit nehmen, und alles, was sie hören, sehen und lesen, im Geiste mit nach Hause nehmen.

Ebniter MuseumsStuuba

Paarhof Buacher Bürserberg

Tracht im Großes Walsertal

Der Volksschriftsteller Hansjakob Heinrich bereiste im Jahre 1875 das Große Walsertal. In seinen Aufzeichnungen schrieb er über die Tracht:

Der Volksschriftsteller Hansjakob Heinrich bereiste im Jahre 1875 das Große Walsertal. In seinen Aufzeichnungen schrieb er über die Tracht:

„Am lustigsten ist die Kleidung der Walser. Der Mann trägt schwarzlederne kurze Hosen, Strümpfe aus Schafwolle, weit ausgeschnittene Schuhe, lange Tuchwesten und Spenser, einen runden Filzhut, unter dem das Haar ziemlich lange hervorschaut. Die Jungen fangen übrigens an, dieses „ehrliche Häß“, wie die Alten sagen, abzulegen und sich „lutherisch“ zu kleiden. Die Frauen und Mädchen sind der alten Tracht treuer. Diese ist im Walsertal die bunteste Zusammenstellung der Welt. In allen Farben prangt der Festschmuck der Walserin, wie die Alpenflora der Heimat. Die tonangebende Farbe ist jedoch die rote. Rot sind Rock, Mieder und Strümpfe. Das Mieder ist am Rock angenäht, kann aber über der Brust nicht geschlossen werden, dazu dient ein Pappendeckel, der mit vielfarbigem Stoff überzogen ist und mit gelben Bändchen am Mieder befestigt wird. Auf dem Haupte sitzt die runde Pelzhaube, die Brämkappe, oder eine Wollmütze, schwer und der Kuppel einer romanischen Kirche nicht unähnlich. Im Sommer tragen die Frauen eine weiße, gefältelte Spitzenhaube, die ich ebenso wenig beschreiben kann, wie die Berge auf dem Mond.“

Tracht in Galtür

Persönlich bin ich der Meinung, dass es früher im Paznaun keine einheitliche Tracht gab, da die Menschen, die unser Tal besiedelten, zu verschieden waren. Zum einen gab es die Bajuwaren, die vor allem Kappl und See besiedelten, zum anderen die Rätoromanen, die aus dem Engadin die Orte Ischgl und Galtür gründeten und dann noch spätere Siedler, die Walser nämlich, die über Vorarlberg aus dem Alemannischen kamen.

Persönlich bin ich der Meinung, dass es früher im Paznaun keine einheitliche Tracht gab, da die Menschen, die unser Tal besiedelten, zu verschieden waren. Zum einen gab es die Bajuwaren, die vor allem Kappl und See besiedelten, zum anderen die Rätoromanen, die aus dem Engadin die Orte Ischgl und Galtür gründeten und dann noch spätere Siedler, die Walser nämlich, die über Vorarlberg aus dem Alemannischen kamen.

Tracht in Ebnit

Die jüngste Tracht im Walserverbund

Die jüngste Tracht im Walserverbund

Ebnit ist eine der ältesten urkundlich belegten Walseransiedlungen in Vorarlberg. Doch anders als in anderen Walserorten ist eine eigene Tracht weder schriftlich noch mündlich überliefert, möglicherweise hat es nie eine gegeben. Zum einen war die Ansiedlung zu Beginn sehr klein und abgeschieden, zum anderen in der späteren Entwicklung zu sehr auswärtigen Einflüssen ausgesetzt.

Tracht in Damüls

In Damüls wird keine Walser Tracht, sondern die des Bregenzerwaldes getragen. Die schwarze gelackte Juppe ziert ein schwarzes oder ein rotes Mieder, auf dem der bestickte Juppenbändel das ebenfalls reich bestickte Fürtuch („Bleaz“) einrahmt. Auf der Juppe ist ein feiner blauer Streifen aufgenäht, der oberhalb des Knies verläuft. Ein Glanzledergürtel, der rückwärts mit einer filigranen Silberschnalle versehen ist, ziert die Taille. Die Ärmel sind aus weißem Leinen oder bunter Seide.

In Damüls wird keine Walser Tracht, sondern die des Bregenzerwaldes getragen. Die schwarze gelackte Juppe ziert ein schwarzes oder ein rotes Mieder, auf dem der bestickte Juppenbändel das ebenfalls reich bestickte Fürtuch („Bleaz“) einrahmt. Auf der Juppe ist ein feiner blauer Streifen aufgenäht, der oberhalb des Knies verläuft. Ein Glanzledergürtel, der rückwärts mit einer filigranen Silberschnalle versehen ist, ziert die Taille. Die Ärmel sind aus weißem Leinen oder bunter Seide.

Das Mädchen ist in der historischen Schwedenjuppe mit weißer Baumwollkappe gekleidet. Mieder und Brusttuch sind bei dieser weißen Juppe immer rot, das Halstuch blau.

Der Mann trägt einen braunen Lodenrock, eine rote Weste, eine schwarze Kniebundhose mit Steppverzierungen, einen braunen, federkielbestickten Ledergürtel und blaue Strümpfe. Als Kopfbedeckung dient ein weit ausschwingender schwarzer Hut mit Goldkordel.

Kopfbedeckungen der Wälderin: schwarze Spitzkappe, schwarzer Strohhut, wie er von der Wälderin im Sommer getragen wird, eine schwarze Kappe aus Seehundfell, Brämokappa genannt. Das Mädchen trägt ein golddurchwirktes, filigranes Krönele, das Schappele.

Tracht in Bürserberg

Der Gedanke an eine Tracht in Bürserberg wurde eigentlich erst lebendig, als 1953 unsere Dorfmusik unter Mitwirkung des für kulturelle Dinge sehr offenen Pfarrers Josef Waldner gegründet wurde. Der engagierte Geistliche wirkte bei uns von 1952 bis 1959 und förderte Kultur und Dorfbewusstsein in hohem Maße.

Der Gedanke an eine Tracht in Bürserberg wurde eigentlich erst lebendig, als 1953 unsere Dorfmusik unter Mitwirkung des für kulturelle Dinge sehr offenen Pfarrers Josef Waldner gegründet wurde. Der engagierte Geistliche wirkte bei uns von 1952 bis 1959 und förderte Kultur und Dorfbewusstsein in hohem Maße.

Im Turm der Pfarrkirche von Bürserberg ist ein kleiner dunkler Raum zur Versorgung der Werkzeuge und Gerätschaften des Totengräbers, das so genannte „Totakemmerli“. Dort stieß Pfarrer Waldner eines Tages auf zwei uralte, verrostete eiserne Grabkreuze. Ein kleines Kästchen unterhalb des Querbalkens ließ sich öffnen, auf dem vom Rost zerfressenen Hintergrund waren ein Mann und eine Frau in Trachtenkleidung abgebildet. Pfarrer Waldner, der auch in Fragen der Restauration bewandert war, befreite die Bildnisse sorgfältig von Schmutz und Rostfraß.

Tracht in Brand

In Brand hat das Trachtenwesen keine ununterbrochene Tradition. Ab etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Tracht immer seltener, um dann schließlich ganz von neuzeitlicher Kleidung abgelöst zu werden. Nur mehr einige wenige, in alten Truhen gefundene Relikte können uns ein Bild von der Kleidung unserer Vorfahren vermitteln. Erst vor etwa 50 Jahren tauchte wieder der Wunsch auf, sich mit der Kleidermode unserer Altvorderen zu befassen.

In Brand hat das Trachtenwesen keine ununterbrochene Tradition. Ab etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Tracht immer seltener, um dann schließlich ganz von neuzeitlicher Kleidung abgelöst zu werden. Nur mehr einige wenige, in alten Truhen gefundene Relikte können uns ein Bild von der Kleidung unserer Vorfahren vermitteln. Erst vor etwa 50 Jahren tauchte wieder der Wunsch auf, sich mit der Kleidermode unserer Altvorderen zu befassen.

Im Jahre 1983 gab es durch den damaligen Obmann der Trachtenkapelle, Helmuth Gaßner, den Versuch, einen Trachtenverein zu gründen, um das Trachtenwesen in Brand zu beleben. Dieser Versuch scheiterte damals am mangelnden Interesse in der Bevölkerung. Es blieb erst 20 Jahre später dem Gastwirt Walter Huber vorbehalten, den Trachtenverein Brand am 30. Juni 2003 aus der Taufe zu heben.

Tracht in Triesenberg

Ein junger Verein

Ein junger Verein

Die Trachtengruppe Triesenberg ist ein junger Verein, der erst 1967 gegründet wurde und sich somit nicht wie Trachtenvereine in verschiedenen anderen Walsergemeinden auf eine lange Tradition berufen kann. Die Trachtenbewegung in Triesenberg hatte aber schon vor 1967 begonnen. Äusserer Anlass dazu waren die Festlichkeiten anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Souveränität Fürstentum Liechtenstein“ im Jahre 1956. Der damalige Ortspfarrer Engelbert Bucher (1913-2005) gab den Anstoss, im Vorfeld des Festanlasses für „Trachtenmädchen“ zu werben. Die ersten vier jungen Frauen, die eine Tracht erworben hatten, sind in seiner Dokumentation „Trachten“ festgehalten.

Tracht in Tannberg

Die Tannbergtracht wird in den Walsergemeinden Lech, Schröcken und Warth getragen.

Die Tannbergtracht wird in den Walsergemeinden Lech, Schröcken und Warth getragen.

Die Frauentracht

Die Frauentracht besteht aus einem schwarzen Wollrock mit rotem Besatz und einem 2½ cm breiten schwarzen Samtband, ca. 3 bis 4 cm oberhalb des Rockendes. Das Mieder ist entweder aus in sich gemustertem Wollbrokat oder aus klein gemustertem Seidenstoff. Es wird mit schwarzem Tirolerband (Stapfband) eingefasst und mit kleinen Rückstichen aus goldfarbenem Stickgarn bestickt. Rot, blau oder grün sind die überwiegenden Grundfarben des Mieders. Die Besonderheit dieses Mieders ist das Rückenteil mit seinen drei Nähten. Es besteht aus zwei geschwungenen Schulternähten und der Mittelnaht, welche unterhalb des Nackens im Spitz des Mieders verläuft. Die Nähte werden von Hand eingearbeitet. Das verlängerte Vorderteil wird von Hand an das Rückenteil genäht und mit doppeltem Hexenstich überstickt.

Tracht in Silbertal

Die Frauentracht

Die Frauentracht

Das leinene Hemd hat einen langen „Unterstock“, lange weite Ärmel, an den Handgelenken mit Bändlein gebunden. Am Hals ist es reich gefältelt, mit einem schmalen Bund versehen und mit einer Schlinge sowie einem Knopf zu verschließen. Die alte Werktagstracht und die Vesperkleidung an Sommersonntagen kennt auch Hemdärmel, die nur bis zu den Ellbogen reichten.

Der Unterrock ist vorne tief geschlitzt, verschieden, meist aber rostrot gefärbt und reicht bis zu den Waden. Das Unterteil ist an der Hüfte reich gefaltet, sodass dieses nach unten weit wird. Am unteren Saum sind mehrere schwarze Borten als Zierde aufgenäht. Das Unterrockmieder bekleidet den Brustteil und wird von unten bis oben mit Hilfe von „Häftli“ geschlossen.

Tracht in Laterns

Es ist nicht bekannt, wann die Laternser Tracht entstanden und wie lange diese insgesamt getragen worden ist. Fest steht, dass die Frauentracht sich gegenüber der Männertracht länger gehalten hat. Vor ca. 80 bis 90 Jahren dürfte aber die Laternser Tracht praktisch in Vergessenheit geraten sein. Es existieren Hinweise, dass noch zur Zeit vor und wahrscheinlich auch noch Jahre nach dem 1. Weltkrieg von den älteren Frauen im Tale die Tracht getragen worden ist. Besonders aufschlussreich sind dabei vorhandene Bilder, auf denen diese historischen Trachten noch ersichtlich sind.

Es ist nicht bekannt, wann die Laternser Tracht entstanden und wie lange diese insgesamt getragen worden ist. Fest steht, dass die Frauentracht sich gegenüber der Männertracht länger gehalten hat. Vor ca. 80 bis 90 Jahren dürfte aber die Laternser Tracht praktisch in Vergessenheit geraten sein. Es existieren Hinweise, dass noch zur Zeit vor und wahrscheinlich auch noch Jahre nach dem 1. Weltkrieg von den älteren Frauen im Tale die Tracht getragen worden ist. Besonders aufschlussreich sind dabei vorhandene Bilder, auf denen diese historischen Trachten noch ersichtlich sind.

Das Walserische im Obergrecht

Eine Untersuchung des Sprachguts der Gemeinde Fontanella

Eine Untersuchung des Sprachguts der Gemeinde Fontanella

Diplomarbeit für das Studium der Germanistik, von Daniela Beck

Das Interreg-Projekt „Walser Alps“

Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B der Europäischen Union haben die über den gesamten Alpenraum verstreuten Walserorganisationen unter der Führung des Leitpartners der Regione Autonoma Valle d’Aosta, ein Projekt eingereicht: „Walser Alps – Moderne und Tradition im Herzen Europas“.

Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B der Europäischen Union haben die über den gesamten Alpenraum verstreuten Walserorganisationen unter der Führung des Leitpartners der Regione Autonoma Valle d’Aosta, ein Projekt eingereicht: „Walser Alps – Moderne und Tradition im Herzen Europas“.

Von insgesamt 22 Projekten wurden acht bewilligt, darunter das Projekt der Walser.

Walserensemble Brand

Tracht in Kleinwalsertal

„Leisch ds Hääs aa?“ Mit dieser Frage beginnt oft das Ankleideritual zum Kirchgang an Sonn- und Feiertagen in vielen Familien des Kleinen Walsertales. Wenn auch die Juppa und der Dreispitz immer seltener an Sonntagen zu sehen sind, so sind Hochzeiten, Taufen, Begräbnisse und hohe Feiertage häufig Anlass, die wohl behütete Tracht aus den Kleiderkästen hervorzuholen und sie als Festtagskleid zu verwenden.

„Leisch ds Hääs aa?“ Mit dieser Frage beginnt oft das Ankleideritual zum Kirchgang an Sonn- und Feiertagen in vielen Familien des Kleinen Walsertales. Wenn auch die Juppa und der Dreispitz immer seltener an Sonntagen zu sehen sind, so sind Hochzeiten, Taufen, Begräbnisse und hohe Feiertage häufig Anlass, die wohl behütete Tracht aus den Kleiderkästen hervorzuholen und sie als Festtagskleid zu verwenden.

Allerdings schreiben Pfarrer Joseph Fink und Dr. Hippolyt von Klenze 1891:

An der Tracht haben die Männer bis vor etwa zwanzig, die Frauen bis vor zehn Jahren im ganzen Thale zäh festgehalten. Leider hat inzwischen in der Gemeinde Riezlern die früher von den Walsern selbst im Spott (…) „Schwabhäß“ genannte, abscheuliche und geschmacklose Kleidung der Allgäuerinnen, ein lächerlicher Abklatsch der französischen Mode, überhand genommen.

„Walserweg Vorarlberg“ von Stefan Heim

Der neue Walserweg Vorarlberg führt in 25 Etappen zu allen Walsersiedlungen in Vorarlberg, Liechtenstein und Tirol. Der dazugehörige offizielle Wander- und Kulturführer bietet alle wichtigen Informationen zur persönlichen Tourenplanung, erzählt sachkundig von Kultur, Geschichte und Gegenwart der Walser in Vorarlberg und lässt die Leserinnen und Leser die Walserorte von ihren schönsten Seiten kennenlernen. Nach dem erfolgreichen Walserweg-Konzept des Schweizer Kantons Graubünden, das dem sanften Tourismus verpflichtet ist, ist jetzt auch in Vorarlberg ein kulturhistorischer Weitwanderweg entstanden.