Der Gedanke an eine Tracht in Bürserberg wurde eigentlich erst lebendig, als 1953 unsere Dorfmusik unter Mitwirkung des für kulturelle Dinge sehr offenen Pfarrers Josef Waldner gegründet wurde. Der engagierte Geistliche wirkte bei uns von 1952 bis 1959 und förderte Kultur und Dorfbewusstsein in hohem Maße.

Der Gedanke an eine Tracht in Bürserberg wurde eigentlich erst lebendig, als 1953 unsere Dorfmusik unter Mitwirkung des für kulturelle Dinge sehr offenen Pfarrers Josef Waldner gegründet wurde. Der engagierte Geistliche wirkte bei uns von 1952 bis 1959 und förderte Kultur und Dorfbewusstsein in hohem Maße.

Im Turm der Pfarrkirche von Bürserberg ist ein kleiner dunkler Raum zur Versorgung der Werkzeuge und Gerätschaften des Totengräbers, das so genannte „Totakemmerli“. Dort stieß Pfarrer Waldner eines Tages auf zwei uralte, verrostete eiserne Grabkreuze. Ein kleines Kästchen unterhalb des Querbalkens ließ sich öffnen, auf dem vom Rost zerfressenen Hintergrund waren ein Mann und eine Frau in Trachtenkleidung abgebildet. Pfarrer Waldner, der auch in Fragen der Restauration bewandert war, befreite die Bildnisse sorgfältig von Schmutz und Rostfraß.

In Brand hat das Trachtenwesen keine ununterbrochene Tradition. Ab etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Tracht immer seltener, um dann schließlich ganz von neuzeitlicher Kleidung abgelöst zu werden. Nur mehr einige wenige, in alten Truhen gefundene Relikte können uns ein Bild von der Kleidung unserer Vorfahren vermitteln. Erst vor etwa 50 Jahren tauchte wieder der Wunsch auf, sich mit der Kleidermode unserer Altvorderen zu befassen.

In Brand hat das Trachtenwesen keine ununterbrochene Tradition. Ab etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Tracht immer seltener, um dann schließlich ganz von neuzeitlicher Kleidung abgelöst zu werden. Nur mehr einige wenige, in alten Truhen gefundene Relikte können uns ein Bild von der Kleidung unserer Vorfahren vermitteln. Erst vor etwa 50 Jahren tauchte wieder der Wunsch auf, sich mit der Kleidermode unserer Altvorderen zu befassen.

Ein junger Verein

Ein junger Verein

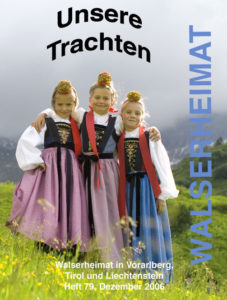

Die Tannbergtracht wird in den Walsergemeinden

Die Tannbergtracht wird in den Walsergemeinden

Die Frauentracht

Die Frauentracht

Es ist nicht bekannt, wann die Laternser Tracht entstanden und wie lange diese insgesamt getragen worden ist. Fest steht, dass die Frauentracht sich gegenüber der Männertracht länger gehalten hat. Vor ca. 80 bis 90 Jahren dürfte aber die Laternser Tracht praktisch in Vergessenheit geraten sein. Es existieren Hinweise, dass noch zur Zeit vor und wahrscheinlich auch noch Jahre nach dem 1. Weltkrieg von den älteren Frauen im Tale die Tracht getragen worden ist. Besonders aufschlussreich sind dabei vorhandene Bilder, auf denen diese historischen Trachten noch ersichtlich sind.

Es ist nicht bekannt, wann die Laternser Tracht entstanden und wie lange diese insgesamt getragen worden ist. Fest steht, dass die Frauentracht sich gegenüber der Männertracht länger gehalten hat. Vor ca. 80 bis 90 Jahren dürfte aber die Laternser Tracht praktisch in Vergessenheit geraten sein. Es existieren Hinweise, dass noch zur Zeit vor und wahrscheinlich auch noch Jahre nach dem 1. Weltkrieg von den älteren Frauen im Tale die Tracht getragen worden ist. Besonders aufschlussreich sind dabei vorhandene Bilder, auf denen diese historischen Trachten noch ersichtlich sind.

Eine Untersuchung des Sprachguts der Gemeinde Fontanella

Eine Untersuchung des Sprachguts der Gemeinde Fontanella Alpgespräche

Alpgespräche Walser Trachten

Walser Trachten